Le 3 janvier 2026, une opération militaire américaine à Caracas conduit à la capture de Nicolás Maduro. Washington parle d’« exfiltration », invoque le « narco-terrorisme » et revendique une action de justice.

Mais au-delà du cas vénézuélien, l’événement dit autre chose. Il révèle un rapport de force mondial de plus en plus dicté par les puissances impériales, où le droit cède devant l’unilatéralisme et la logique de prédation.

Retour assumé aux sphères d’influence en Amérique latine, affaiblissement des garde-fous internationaux, hésitations européennes face à la puissance américaine : l’épisode vénézuélien agit comme un révélateur des nouveaux rapports de forces mondiaux, à quelques mois d’un rendez-vous planétaire, la Coupe du monde 2026 de football, où les États-Unis seront en vitrine devant des milliards de téléspectateurs.

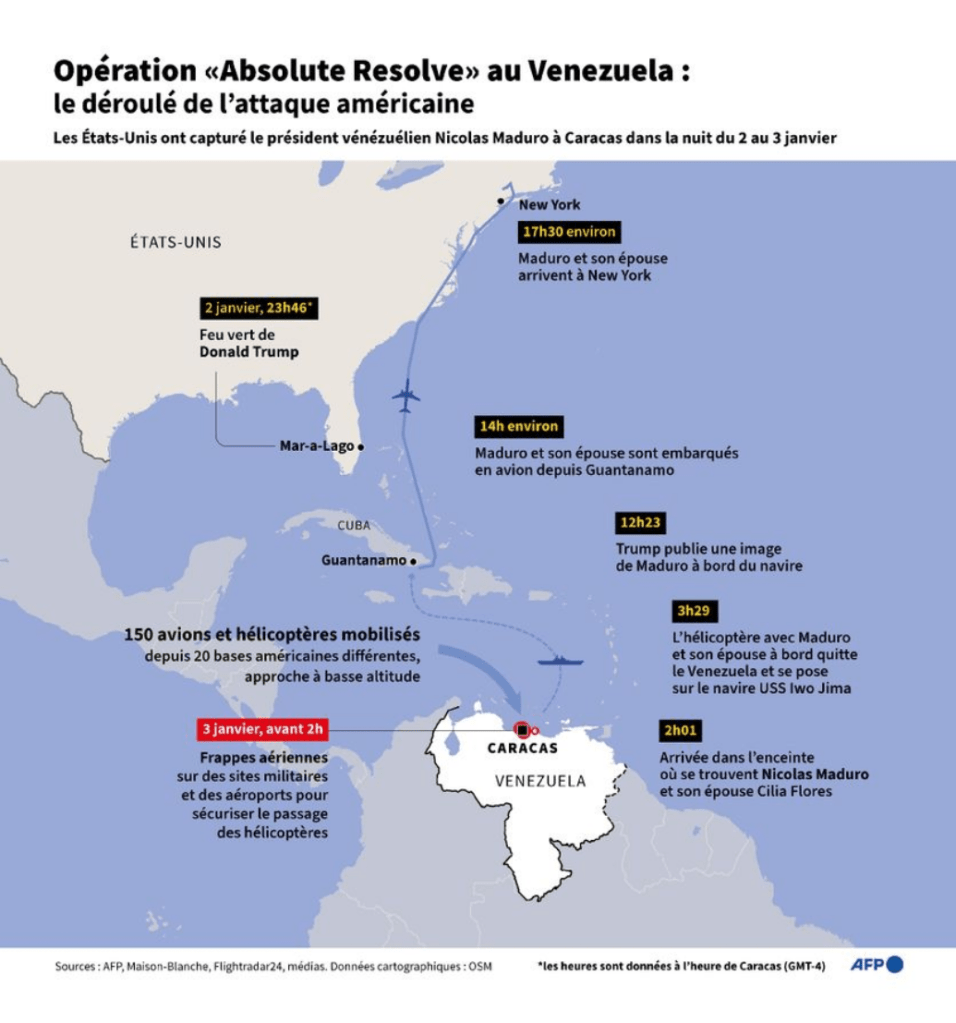

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, Caracas est bombardée. Quelques heures plus tard, Nicolás Maduro est capturé lors d’une opération héliportée menée par les forces américaines. L’administration de Donald Trump parle d’« exfiltration », promet un procès à New York et présente l’action comme relevant de la justice pénale internationale.

Dans les faits, il s’agit d’une intervention armée menée par un État sur le territoire souverain d’un autre État, sans autorisation internationale. Le choix des mots n’est pas anodin : éviter le terme de guerre, insister sur l’arrestation, assimiler l’opération à une action de police permet de déplacer le débat du terrain militaire vers celui du maintien de l’ordre global.

Ce glissement narratif vise à rendre l’acte politiquement acceptable, notamment auprès de l’opinion publique américaine. Mais il ne change pas la nature de l’événement : une projection de force unilatérale.

Le “narco-terrorisme”, ou l’art de contourner le statut d’État

Pour légitimer son action, Washington invoque le « narco-terrorisme ». Nicolás Maduro n’est plus présenté comme un chef d’État, mais comme le dirigeant d’un réseau criminel transnational responsable, selon les autorités américaines, de milliers de morts liées aux opioïdes.

Ce changement de registre est central. Qualifier un dirigeant de « narco-terroriste » permet de le sortir du cadre diplomatique classique. Il ne relève plus du droit des relations interétatiques, mais de la lutte globale contre le terrorisme. Dès lors, l’intervention cesse d’être une atteinte à la souveraineté pour devenir, dans le récit américain, une mesure de protection intérieure.

Cette logique n’est pas nouvelle. Elle rappelle les précédents de la « guerre contre le terrorisme » post-11 septembre. Mais son application à un chef d’État en exercice marque une rupture symbolique majeure.

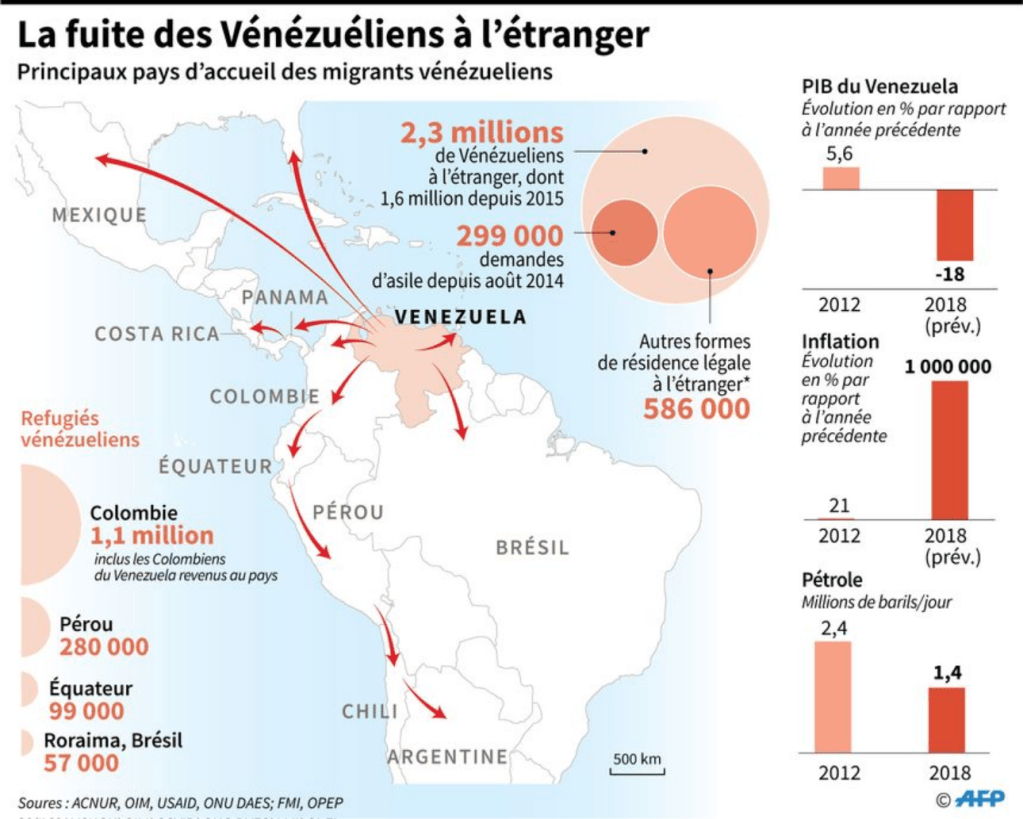

Que le régime vénézuélien soit autoritaire, contesté, corrompu, et responsable d’un exode massif ne fait guère débat. L’élection présidentielle de 2024 a été largement dénoncée comme frauduleuse. Une partie de la communauté internationale ne reconnaissait déjà plus Maduro comme un président légitime.

Mais en droit international, la nature d’un régime politique n’autorise pas une intervention militaire étrangère. Depuis 1945, la Charte des Nations unies interdit le recours à la force, sauf dans deux cas précis : la légitime défense en cas d’attaque armée, ou une autorisation explicite du Conseil de sécurité.

Aucune de ces conditions n’est remplie ici. Les États-Unis n’ont pas été attaqués par le Venezuela, et aucune résolution onusienne n’a validé l’opération. L’argument judiciaire avancé par Washington ne suffit donc pas à la rendre légale.

Le pétrole, mOTIF ASSUMÉ de l’ingérence américaine

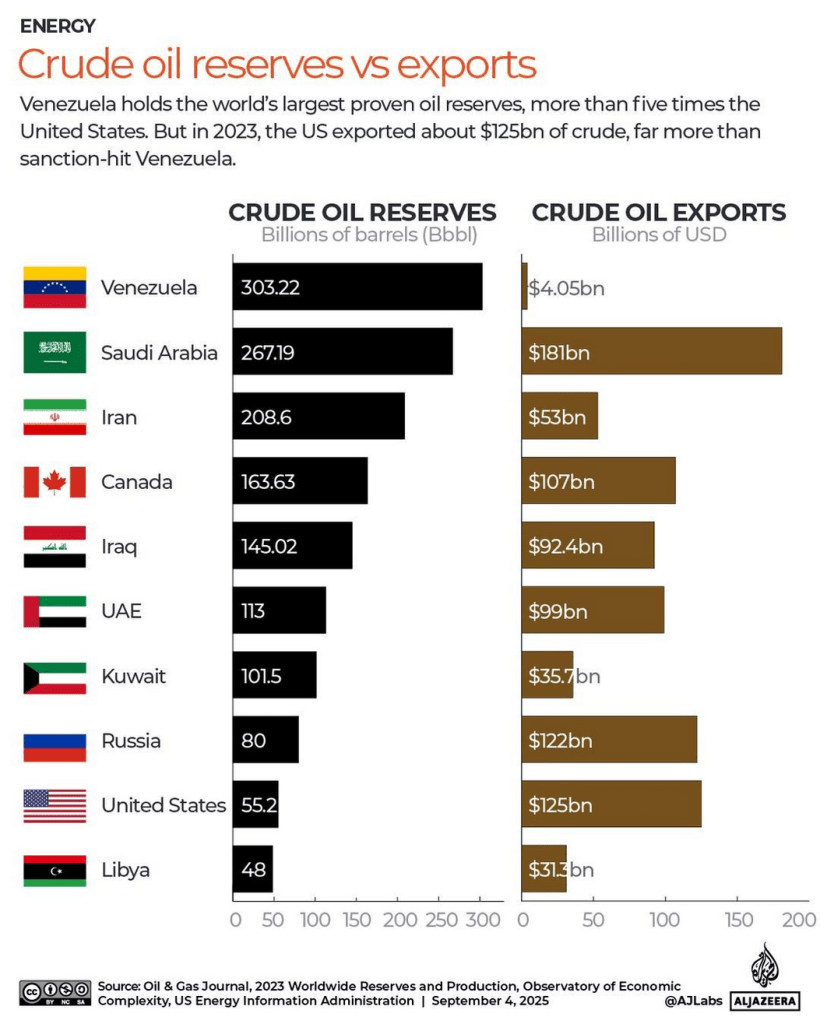

Derrière les justifications sécuritaires, un autre facteur s’impose : le pétrole. Le Venezuela détient environ 300 milliards de barils de réserves prouvées, soit près de 17 % des réserves mondiales, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie. Un record mondial.

Les États-Unis, malgré leur puissance énergétique, restent l’un des premiers consommateurs de pétrole au monde, avec près de 20 millions de barils par jour. Dès les premières heures suivant la capture de Maduro, Donald Trump évoque la remise en exploitation du secteur pétrolier vénézuélien par de grandes compagnies américaines.

Contrairement à l’Irak en 2003, l’argument n’est pas dissimulé : le pétrole est assumé comme levier stratégique. L’intervention apparaît ainsi comme un moyen de sécuriser une ressource clé dans un contexte de recomposition énergétique mondiale et de rivalités accrues avec la Chine.

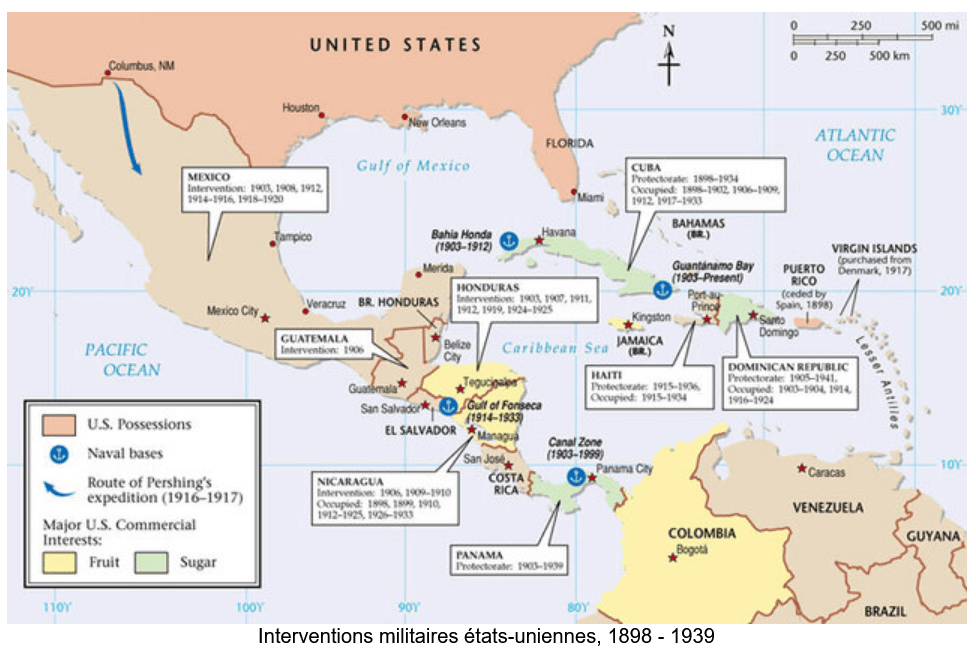

Au-delà du Venezuela, l’opération s’inscrit dans un cadre idéologique plus large : le retour explicite à la doctrine Monroe.

Formulée en 1823, cette doctrine repose sur une idée simple : l’Amérique latine constitue une zone d’influence privilégiée des États-Unis, dans laquelle les puissances extérieures n’ont pas vocation à intervenir. Longtemps implicite, parfois euphémisée, cette logique est aujourd’hui revendiquée.

Version Trump, la doctrine Monroe devient un droit d’intervention élargi. Il ne s’agit plus seulement d’influence diplomatique ou économique, mais d’une capacité assumée à intervenir militairement au nom des intérêts américains, de la sécurité intérieure et de la lutte contre les rivaux stratégiques, en premier lieu la Chine.

Le Venezuela sert alors de signal : Washington est prêt à employer la force pour reprendre la main sur son arrière-cour géopolitique.

FACE AU RETOUR DE L’impérialisme, Une ONU impuissante, une Europe coincée dans ses contradictions

La réaction internationale met en lumière les limites du système multilatéral. Le Conseil de sécurité de l’ONU est rapidement paralysé. Les États-Unis, membres permanents, disposent d’un droit de veto. Aucune sanction contraignante n’est possible.

L’Europe, de son côté, apparaît divisée. Certains États condamnent fermement l’intervention, d’autres se montrent plus prudents. Tous partagent cependant une même contrainte : une dépendance structurelle aux États-Unis, économique mais surtout sécuritaire.

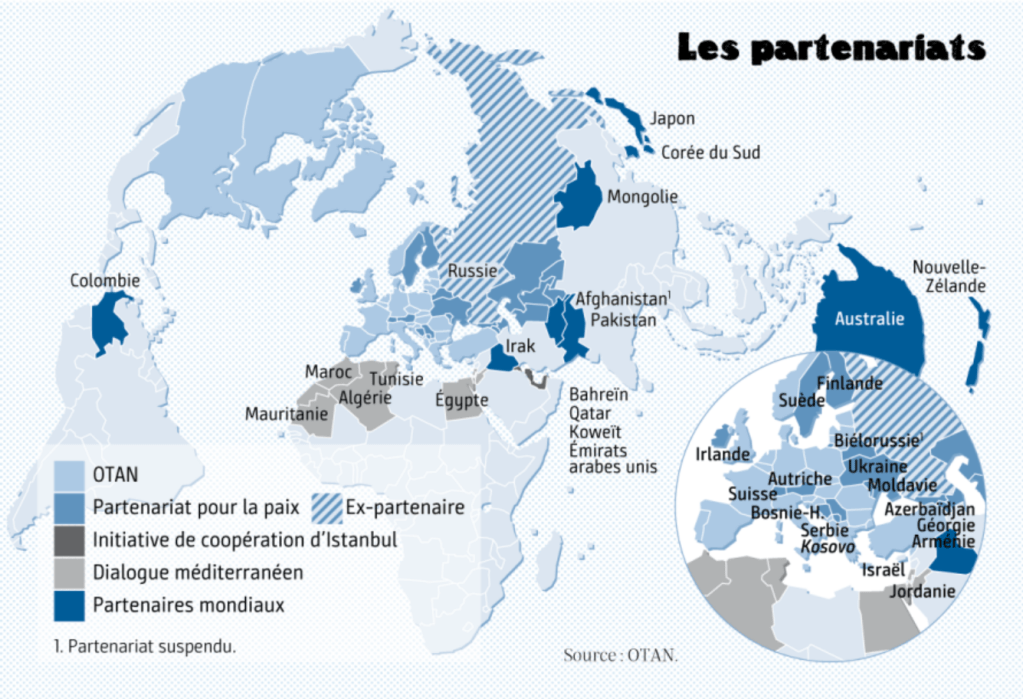

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’OTAN reste le pilier de la défense européenne, et l’aide américaine demeure décisive face à la Russie. Cette réalité limite considérablement la capacité des Européens à s’opposer frontalement à Washington. Le discours européen sur la souveraineté et la non-ingérence se heurte ainsi à la realpolitik.

Le problème posé par l’intervention américaine ne tient pas seulement à l’ingérence elle-même, mais au raisonnement qu’elle légitime.

Si la notion de « menace pour la sécurité intérieure » suffit à justifier une action militaire contre un État souverain, ce raisonnement devient transposable. Et le danger est d’autant plus grand lorsqu’il est porté par la première puissance militaire mondiale.

Ce précédent nourrit des effets de miroir. Pour la Chine, Taïwan est déjà formulée comme un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. Pour la Russie, l’épisode vénézuélien renforce l’argument selon lequel la force prime désormais sur le droit, y compris chez les puissances occidentales.

Le risque n’est pas une imitation immédiate, mais la normalisation de l’usage de la force comme instrument politique légitime.

Cette logique s’observe déjà ailleurs. Depuis 2025, Donald Trump multiplie les déclarations affirmant que les États-Unis ont « absolument besoin » du Groenland pour leur sécurité nationale. Ressources, position stratégique, contrôle de l’Arctique : le vocabulaire employé rappelle celui utilisé pour justifier l’opération au Venezuela.

Le Groenland, territoire autonome du Danemark, devient ainsi un autre cas test. Non pas par une annexion imminente, mais par la normalisation d’un discours de prédation stratégique entre alliés.

Le sport et la coupe du monde de football comme chambre d’écho géopolitique

Dans ce contexte, la question du sport ne peut être totalement évacuée, même s’il est encore trop tôt pour en mesurer les effets concrets.

À moins de six mois de la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mondial dépasse largement le cadre sportif. Il s’agit de l’événement télévisuel le plus suivi au monde, une vitrine politique majeure.

Un boycott sportif massif paraît peu probable. L’expérience du Qatar en 2022 a montré les limites de ces appels. En revanche, des tensions diplomatiques, des absences symboliques, des polémiques autour des visas et des travel bans sont plausibles.

D’autant que Donald Trump a fait de cette Coupe du monde un instrument politique. Vitrine de la doctrine America First et de l’Amérique version MAGA, le tournoi s’inscrit pleinement dans son agenda intérieur et international.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, cette séquence rappelle que le sport n’est jamais hors sol. Il ne déclenche pas les crises géopolitiques, mais il les révèle, les accompagne, parfois les amplifie.

Dans les mois à venir, qu’il s’agisse de louanges ou de critiques, tous les regards convergeront vers un même acteur : les États-Unis. Et, qu’on le veuille ou non, le ballon rond sera au cœur de ce jeu géopolitique.

Article rédigé par Kévin Veyssière